アートセミナー

記事一覧

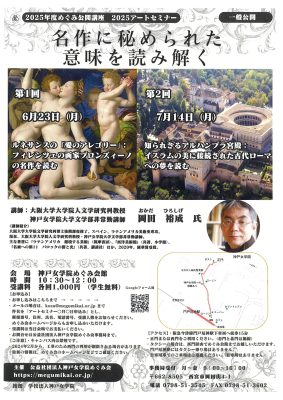

2025 アートセミナー「名作に秘められた意味を読み解く」ご案内

2024アートセミナー「神戸女学院 岡田山キャンパスの過去・現在・未来

ー創立150周年に寄せてー 」報告

講師 学校法人 神戸女学院 前総務部長

井出 敦子氏

《第2回》岡田山キャンパスの90余年の歩みと新しいチャプター

今回は、『重要文化財 神戸女学院 ―ヴォーリズ建築の魅力とメッセージ〈創立140周年記念版改訂版〉』(2019年発行)という美しいカラー写真が満載の冊子や、講師が訪問したボストンの教会や図書館の写真などを見ながら、重要文化財神戸女学院の魅力をさまざまな角度から紹介していただきました。

重要文化財に指定された建物の現在の写真を1933(昭和8)年の移転当初の写真と比べると、当時からほとんど変わっていないことがわかります。この点も重要文化財に指定される際の大きな評価点になりました。しかし第二次世界大戦の際の金属提出によりとりはずされたバルコニーや照明器具などは、戦後再建されたものもありますが、失われたままのものもあります。文学館の玄関の扉上部に設置されていたロートアイアンの飾りもこの時取り外されましたが、型を取ってベニヤ板の代替品が作られ、今も扉上部を飾っています。戦中・戦後の厳しい時期にも校舎の美観が大切に守られていたことがわかります。

「キャンパス造営は困難な事業でしたが、スタンフォード大学によく似た、渡り廊下が特徴的な素晴らしいキャンパスが出来上がりました」とは岡田山キャンパスの総建築委員長を務めたH.W.ハケット氏のご子息、R.F.ハケット氏がキャンパス移転80周年に際して寄せてくださった祝辞の中で語られた言葉です。実際、文学館、図書館、理学館、総務館の四館にはそれぞれ玄関が設けられているものの、ほとんどの人は、そこからではなく渡り廊下を利用して各館に出入りしています。そして中庭を挟んで対称に建てられた文学館と理学館は窓などのデザインなどが微妙に変えてあり、それが洒落た雰囲気を演出しています。

ソールチャペルのバラ窓が建物の中からはほぼ見えなくなっているのは、のちにパイプオルガンが設置されたためです。またソールチャペルの二階の三つ葉のクローバーがあしらわれた欄干は、神戸教会の旧会堂にあったものをいただいて使わせていただいています。三つ葉のクローバーのデザインは会衆派教会の流れをくむ教会でよく見られ、米国ボストンのオールド・サウス教会にも同じデザインが使われています。またボストン公共図書館の中庭や閲覧室の作りには神戸女学院との類似点が見られます。当時のボストンにはアメリカンボード(会衆派教会の海外宣教団体)の本部もあり、会衆派の自由な校風の神戸女学院とボストンとの深いつながりが感じられます。

最後に、デフォレスト先生が1951年に神戸女学院大学女子青年会に寄せてくださった詩を引いて、神戸女学院の建物は重要文化財になったから尊いのではなく、神戸女学院魂を養い育てる場所に相応しい器として私たちに与えられているものであり、これからも大切にしていってほしいと締め括られました。

2024アートセミナー「神戸女学院 岡田山キャンパスの過去・現在・未来

ー創立150周年に寄せてー 」報告

講師 学校法人 神戸女学院 前総務部長

井出 敦子氏

《第1回》岡田山キャンパスの造営と3人のアメリカ人

1933年に竣工した神戸女学院岡田山キャンパスは、2014年9月に創建時のヴォーリズ建築12棟が国の重要文化財に指定されました。「自然との調和をふまえた合理的なキャンパスで意匠的にも完成度が高く、昭和初期の建物群として価値が高い」、というのが指定された理由です。今回は、このキャンパス造営を導いた3人のアメリカ人について講演されました。

1人目は神戸女学院第5代院長のデフォレスト先生です。山本通から岡田山へ、キャンパス移転時の院長で、手狭になった山本通に代わる理想のキャンパスを求めて、資金集め等に力を尽くされました。

2人目は岡田山キャンパスを設計したヴォーリズ氏です。1934年4月に挙行された新しいキャンパスの献堂式のためにヴォーリズが作詞・作曲した「献堂讃美歌」を聴くと、彼がこの新しい校舎にこめた思いがよくわかります。彼の設計思想はキリスト教に根ざした神戸女学院のリベラルアーツ教育の精神とまさしく合致するものでした。

そして3人目は、新キャンパス造営の大事業を実務的に支えた学院の財務主管で、新校舎の建築委員長を務めた、財務担当宣教師のハケット氏です。

図書館本館にあるらせん階段は「真実に至る道は曲がりくねった階段をのぼるようなものである」という精神を象徴するものとして、ハケット氏の発案によってつくられたと言われています。日米関係の悪化により1941年に帰米しましたが、終戦後再び来日したハケット氏は、今度は国際基督教大学の創設に初代財務担当副学長として関わり、主任建築家に選任されたヴォーリズ氏と時を経て再び協働する機会を得たのでした。

受講者からは「ハケット氏については初めて聴く話ばかりで、興味深かった」、「この岡田山に学校を作られた方々の物語がリアルに感じられ、熱意と覚悟が伝わってきた」などの感想が寄せられました。

2024アートセミナー「神戸女学院 岡田山キャンパスの 過去・現在・未来 ー創立150周年に寄せてー」ご案内

|

神戸女学院 岡田山キャンパスの |

|

|

第1回 10月9日(水) 実施済み |

神戸女学院 めぐみ会館 |

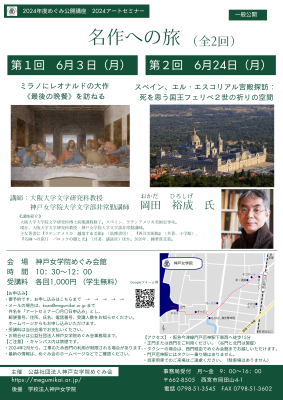

2024アートセミナー「名作への旅」報告

講師 大阪大学大学院人文学研究科教授

神戸女学院大学文学部非常勤講師

岡田 裕成氏

《第2回》スペイン、エル・エスコリアル宮殿探訪:死を思う国王フェリペ2世の祈りの空間

スペイン・マドリッド県のエル・エスコリアル宮殿について解説いただきました。フェリペ2世によって建てられたもので、聖堂を中心にして宮殿と修道院がある、非常にユニークな建物です。フェリペ2世は、父カルロス1世が獲得した領土を引き継いだだけではなく、新たにポルトガルの王位も継承するなど、莫大な富と権力を手に入れました。彼がこのユニークな宮殿を建てた理由は、建物の美術装飾を見ていくことで解明されるそうです。

まず天井のフレスコ画は、三位一体を頂点として死後の救済が描かれています。主祭壇の絵は、画家を交代させて描き直しを命じたほど、フェリペ2世のこだわりが見られるそうです。その下にある聖櫃は、聖体が納められている場所で、さらにその下の地下には、王室墓所があります。死後の救済を求めてここから天井へと昇っていく構造に、一族の救済の祈りが読み取れるとのことです。

一方、この建物にはフェリペ2世の寝室もあります。寝室は聖堂から通路で直結した場所にあり、枕元から祭壇が見えるようになっています。通路の途中には個人礼拝堂があり、ティツィアーノの《十字架を担うキリスト》が飾られ、王は毎夜ここで過ごしたと言われているそうです。

このようにこの宮殿は、世界の海を支配した権力者フェリペ2世が、死を思う祈りの空間として建てられたと言えるとのお話でした。

「世界史も含めてのお話で分かりやすかった」「フェリペ2世と日本の使節との関わりが面白かった」「ぜひ訪ねてみたいです」などの感想が聞かれました。

2024アートセミナー「名作への旅」報告

講師 大阪大学大学院人文学研究科教授

神戸女学院大学文学部非常勤講師

岡田 裕成氏

《第1回》ミラノにレオナルドの大作《最後の晩餐》を訪ねる

レオナルドの《最後の晩餐》を中心に、ミケランジェロやラファエロも活躍した「盛期ルネサンス」(1490年代半ば~1520年頃)について講義いただきました。

フィレンツェで生まれたレオナルドは、故郷の画家の元で修行を始めましたが、絵画だけではなく、自然科学、工学、解剖学など様々な分野、特に水や空気などの流体に深く興味をいだいたそうです。やがてミラノ領主の保護を得て数々の作品に取り組みました。その一つが、1495年頃に修道院の食堂に描いた《最後の晩餐》です。透視図法、左右対象、三角形の構図を用いて、ルネサンス芸術の理想を実現したものの一つとされているとのお話でした。

レオナルドのもう一つの代表作《モナリザ》は、スフマート技法を繊細で優美に完成させたものだそうです。透明度の高い絵の具の層を塗り重ねて、色彩のわずかな変化を描く技法で、あいまいな表情の移ろいを表現することが可能となりました。その結果「謎めいた笑み」を生み出しているそうです。

参加者からは「誰でもが知っている芸術家、作品についての岡田先生の解説がとても楽しかった」「先生のおかげで、名画が私の中で本当に価値ある作品となった」などの感想が聞かれました。